第3回 「ダイバーシティ社会の形成とソーシャル・ビジネス〜多文化共生〜」

NGOダイバーシティとやま

副代表理事 柴垣禎

2007年の新潟中越沖地震時の柏崎災害多言語支援センターの活動に従事した経験から、CLAIRの「災害多言語支援センター設置運営マニュアル」等の作成等に携わる。災害時の外国人支援の人材育成に努めるほか、自殺対策やメンタルヘルスの課題に取り組み、当職では、自殺予防のゲートキーバー育成や、ピア(仲間)による傾聴活動のサポートを行う。NGOダイバーシティとやま副代表理事、NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会理事、とやまcocolo会副代表、一般財団法人ダイバーシティ研究所客員研究員。

多文化共生とは、

「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、

対等な関係を築こうとしながら、共に生きていくこと」

(総務省「多文化共生推進プラン」2006)

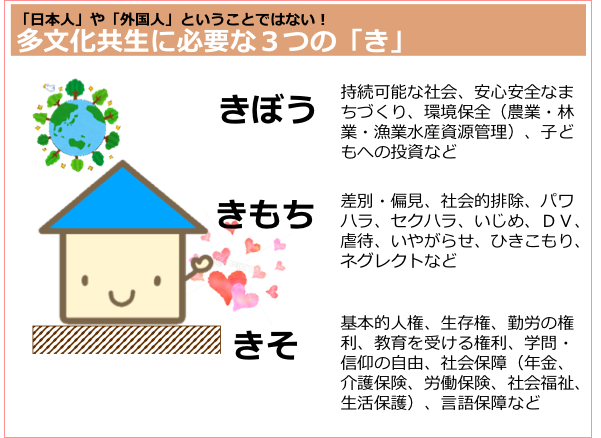

多文化共生に必要な3つの「き」

平成28年現在で、日本で暮らす外国人は約238万人で、人口に占める割合は1.88%です。景気による増減はあっても、全体としては増加を続けています。在留資格では永住者が増えていて、日本に住み続けようという意思を持っている人が増えています。1995年の阪神・淡路大震災で被災した外国人への情報提供を機に、「多文化共生」の活動が全国に広がり、2006年に、総務省が多文化共生推進プランを発表し、各都道府県で多文化共生を推進するためのプランが作られています。

多文化共生を進めるために必要な3つの「き」があります。持続可能な社会や安心安全なまちづくりなどの社会像を示す「きぼう(希望)」、差別やハラスメントなど心の部分である「きもち(気持ち)」、基本的人権や勤労の権利、教育の権利など生きることに必要となる「きそ(基礎)」。

外国人の場合、「基礎」の部分が不十分だったり、抜け落ちたりしていることに加え、差別や偏見を受けるなど、「気持ち」の部分でも壁に直面することが多くあります。

例えば、日本の教育施策として、外国人には教育の機会の提供はあっても、教育を受けさせる義務はありません。社会保障や労働、思想や職業選択の自由は、法律上は日本人と同じように規定されていますが、現実には日本人とは異なる対応になっているケースも多々あります。障害者高齢者などは、障害者基本法に見られるように、基本法があり、特化した施策も存在しますが、在住外国人に対する基本法はありません。日本で暮らす外国人は、「基礎」の部分が弱い環境の中で、生活をしなければならない状況に置かれています。

歴史的背景や産業構造に影響を受ける人々の移動

日本国内で仕事が不足していた1900年頃、労働力が不足していたブラジルへの移民施策が展開され、多くの日本人がブラジルに渡りました。1910〜1950年頃は、日韓併合から朝鮮戦争にかけて、朝鮮半島から多くの人が日本に来ました。1980〜1990年頃は、インフレに陥っているブラジルに対し、日本はバブル景気で人手不足感が高まり、多くの日系ブラジル人が日本に来ました。リーマンショックでは、多くの日系ブラジル人がブラジルに帰国しています。

日本に来ている外国人は、27種類の在留資格のいずれかを取得していなければならず、在留資格の種類によって日本でできる活動や仕事の範囲が決まっています。

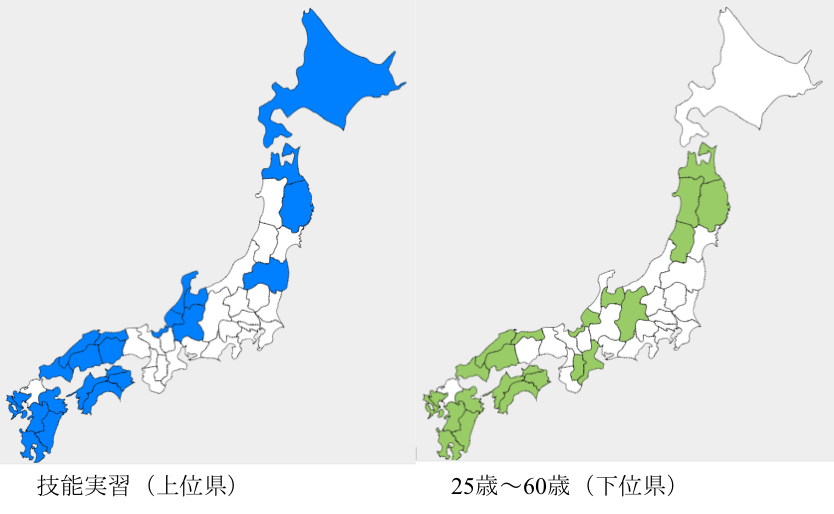

技能実習は、日本の高度な技術を学ぶための在留資格ですが、25〜60歳の働き盛りの少ない都道府県と、技能実習生が多い都道府県は、ほぼ一致しており、労働力としての期待がうかがえます。

このように、日本で暮らす外国人は、日本の歴史的背景や産業構造に影響を受けているのです。

技能実習生が多い都道府県と25〜60歳の働き盛りの少ない都道府県

技能実習生が多い都道府県と25〜60歳の働き盛りの少ない都道府県外国にルーツを持つ子どもを巡る環境

在住外国人の中には、調整弁的な雇用形態で仕事をしているために、仕事がある時期、ない時期が生じるなど、不安定な雇用環境の人もたくさんいます。母国で資格を活かした仕事をしていても、日本では資格が通用せずに単純労働に就かざるを得ない人もいます。不安定な雇用環境にあると、家庭環境も不安定になってしまいます。

外国にルーツを持つ子どもに着目すると、学齢期にあたる子どもの数(「在留外国人統計」(法務省))と、学校に来ている子どもの数(「学校基本調査(文部科学省)」)に、大きな差があります。統計上、学校に来ていない、来られない外国ルーツの子どもが相当数いることがわかりますが、実態調査はなかなか進んでいません。

外国にルーツを持つ子どもは、就学の問題だけではなく、生活言語と学習言語のちがいや、日本語も母語も上手く育たないなど、多くの壁に直面しています。

「あたりまえ」は「あたりまえ」ではない。一人一人に合った横断的な対応を

目に見えるちがいは意識しているかもしれませんが、見えていないちがいは、ほとんど意識できておらず、無意識のままコミュニケーションが上手くいかず、ぶつかってしまうこともあります。

例えば、日本人にとって地震はあたりまえですが、地震の知識や経験がない外国人は戦争やテロだと思ってしまうこともあります。避難所に行くという行動にもつながらず、二次災害に巻き込まれてしまうこともあります。日本人にとって「あたりまえ」だと思っていることでも、背景や経験がなければ、他の人にとって「あたりまえ」ではなくなるのです。

一人一人の背景によって、支援のあり方もちがってきます。外国人といっても、高齢者もいれば、障害者、妊産婦、子どももいます。外国人であれば、誰に対しても同じ支援で良いかといえば、そうではありません。一人一人の習慣や経験など、背景によって対応はことなります。一人一人のちがいを理解したうえで、福祉や労働政策、子ども政策など、限定的なアプローチではない横断的なアプローチが必要になってきます。

「生きづらさ」を抱えている人はマイノリティではない

労働力人口(15~64歳)の統計に、非正規雇用、障害者、LGBT、外国人、失業者などの「生きにくさ」に直面している人々の統計を単純に積み重ねてみます。そうすると、労働力人口約7,600万人に対し、「生きにくさ」に直面している人々の合計は約4,300万人です。

障害を持っている家族というふうに、世帯で考えた場合、「生きにくさ」に直面している世帯は、3〜4倍になります。ほとんどの人は、何らかのマイノリティだったり、マイノリティの家族であったりします。このように考えれば、「生きにくさ」を抱えている人は、マイノリティではありません。

「生きにくさ」を取り除き、配慮のある社会への取り組みがダイバーシティの推進であるなら、ダイバーシティとは、多くの対象者に向けて行う取り組みであり、マイノリティ支援のことではないのです。